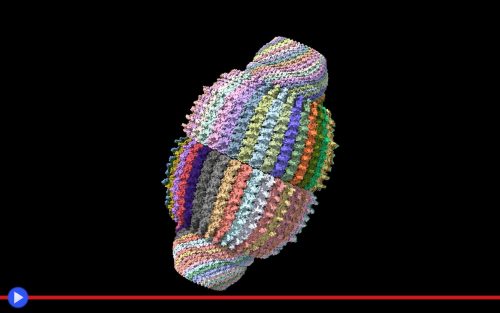

Immaginate ora se SOLTANTO le montagne che abbiamo scalato, le stelle che abbiamo correttamente identificato, gli animali di cui possediamo cognizioni approfondite e le civiltà che hanno lasciato un numero sufficiente di reperti, fossero effettivamente menzionate nei testi di riferimento, sia per principianti che durante i rispettivi corsi universitari. Impossibile, vero? Eppure è proprio questo che succede, fin dal 1986, ai livelli più alti della biologia molecolare. Non perché l’importante scoperta fatta quasi per caso in quell’anno da Leonard Rome e Nacy Kedersha appartenga ad una disciplina di confine, o si basi su illazioni prive di fondamento. Stiamo nei fatti parlando, d’altronde, di una presenza fisica e osservabile con la giusta attrezzatura, come fatto nel corso delle ultime quattro decadi da un numero senz’altro significativo di specialisti. Tutt’altro che un UFO dunque, benché ne abbia in un certo senso l’aspetto. O per usare la metafora preferita dai due autori dello studio rivelatore, quello di un vault, tipico termine multi-uso in lingua inglese che può riferirsi alternativamente alla volta di una cattedrale, quella di una cripta o per antonomasia “uno spazio vasto e sotterraneo”, come ben sanno gli appassionati della serie di videogiochi Fallout. Una creazione messa in atto quindi, dai meccanismi dell’evoluzione, per uno scopo ben preciso e che vorrebbe in via teorica custodire qualcosa, come dimostrato dalla grande cavità interna. Relativamente parlando. Già perché l’espressione “mastodontico” talvolta riferita a tale componente dei mattoni basici dell’esistenza è in realtà del tutto relativa, con riferimento agli altri agglomerati proteici che galleggiano nel citoplasma della cellula, tra tutti l’essenziale ribosoma che ha funzione di tradurre le istruzioni ricevute dall’RNA messaggero. Rispetto a cui, con i suoi 34 nanometri di dimensione, il vault risulta tre volte più grande, pur senza rivaleggiare i veri e propri organelli di tale contesto, quali mitocondri, apparato del Golgi o perossisomi, la cui estensione viene misurata in micrometri e risulta per ordini di grandezza più imponente. Ciò che d’altra parte colpisce a proposito della questione è l’ubiquità di tale controparte, che negli eucarioti ove è presente (entro cui figura, chiaramente, l’uomo) si presenta per più di 10.000 volte in una singola cellula, per un gran totale probabile, nel nostro caso, di 160 quadrillioni di esemplari all’interno di un’intero organismo. Il che lascia intendere che debba necessariamente possedere un ruolo di una certa importanza. La natura abborrisce lo spreco di spazio, giusto? Ebbene, se così davvero fosse, bisognerebbe capire perché non ne siamo stati ancora informati…

Jacopo

Jacopo

Osserva i fuochi azzurri nella notte, d’insetti che risplendono come fatui fantasmi

L’approccio logico a fare di tutta l’erba un fascio, tipico eufemismo per semplificare i discorsi, porta a immaginare che possa esistere una singola “versione” di ogni essere, cosa o concetto. Così che specie tipiche, singole classi di creature, diventano rappresentanti di un’intera categoria, annullando differenze spesso significative al mero servizio di un’astrazione. Cos’è una “lucciola”, d’altronde, se non un fuoco fatuo che si aggira fluttuando tra gli oscuri alberi della foresta? Sebbene simili scintille lampeggianti, abbiano un colore diverso, un’agilità maggiore, una frequenza, che in alcun modo corrispondono al comportamento degli accumuli di gas metano che ardono sopra il terreno umido di torbiere o paludi. In ogni caso tranne questo. Altrove, ma non qui: nella zona di Asheville o nella foresta di DuPont, in North Carolina; presso il parco di Rocky Fork State, in Ohio; e innumerevoli altri luoghi citati meno spesso nell’ampia fetta di territorio corrispondente alla definizione generica di Appalachia. Luoghi sufficientemente incontaminati e per questo in grado di mantenere un’appropriata biodiversità animale, che è poi la principale risorsa necessaria perché simili entità possano trovare la ragion d’essere dei loro agili volteggi notturni. Stesso modo in cui gli uccelli risultano maggiormente colorati ove ce ne sono in quantità maggiori, o i fiori diventano più colorati nei paesi principalmente coperti di vegetazione, poiché l’evoluzione tende ad individuare un beneficio nel possesso di un metodo per evitare i fraintendimenti dell’identità di una tipologia tra le presenze adiacenti. Da cui l’impegno singolare della Phausis reticulata, specie di coleottero appartenente alla famiglia delle Lampyridae, anche noto localmente come fantasma azzurro. Per la sua distintiva bioluminescenza, frutto del solito enzima luciferase contenuto nell’addome, ma qui capace di emettere una luce fissa che ricorda quella di un fornello impossibilmente sospeso. tra i segnali delle altre lucciole dal metodo più stereotipico ed intermittente per individuare i propri partner riproduttivi. Affinché gli errori tra i dissimili possano essere evitati. E le generazioni dei fantasmi cerulei, finché possibile, perpetrare il proprio teatrale stile di vita…

Quattro fiori sulle ali e la visione irrealizzata dell’aereo compromesso all’invasione della Crimea

L’idea che in aeronautica funzionalità e bellezza tendano a muoversi nella stessa direzione viene meno nel momento in cui si prendono in esame determinati ambiti d’impiego, quali il trasporto di carichi pesanti lungo tragitti particolarmente estesi. Quando considerazioni aerodinamiche si scontrano con la necessità di avere spazi cubitali all’interno, ed una forma della fusoliera che permetta il carico e lo scarico di oggetti o veicoli eccezionalmente ingombranti. Così l’An-70, velivolo prodotto dalla Antonov ucraina nella forma dei due soli prototipi nel corso degli ultimi 30 anni, si presenta superficialmente con la forma di un cetaceo marino sovrappeso, il muso bulboso, la carlinga geometricamente sproporzionata nel senso dell’ampiezza e della profondità. Con una concessione, tuttavia, al concetto non del tutto arbitrario di armonia esteriore: l’insolita configurazione dei suoi motori. Quattro D-27 della Ivchenko Progress da 13.880 cavalli, ciascuno collegato a ben due eliche da 8+6 pale a forma di sciabola, in posizione contro-rotativa e situate esternamente alla cappotattura, secondo la logica dei motori a basso consumo di tipo propfan. Il che significa, tradotto in parole povere, che l’aspetto complessivo di tale assemblaggio si distingue nettamente da quello di ogni altro velivolo con turbine rotative, finendo piuttosto per ricordare una girandola o l’infiorescenza di una fantastica pianta decorativa: un loto delle nubi, o iperborea margherita celeste. Giungendo a costituire un tipo di soluzione innovativa e dalle alte prestazioni inerenti, come evoluzione del principio del predecessore Antonov An-22, prodotto in 66 esemplari che iniziarono a essere giudicati obsoleti dall’Unione Sovietica già verso la metà degli anni ’70. Al che sorge spontanea la domanda del perché, esattamente, una delle più famose aziende aeronautiche dell’Europa dell’Est abbia necessitato di oltre 20 anni per raggiungere il completamento del nuovo modello, rimato in seguito e per un tempo altrettanto lungo poco più che un sogno irrealizzabile, almeno per quanto concerneva la sua effettiva produzione in serie. La risposta è duplice e si trova essenzialmente suddivisa in due capitoli, il primo collegato agli imprevisti del destino ed il secondo, come potrete facilmente immaginare visto il nome dei paesi in gioco, di natura maggiormente politica soprattutto a partire dall’ultima decade di eventi internazionali. I contrattempi dunque ebbero inizio già in quello storico 16 dicembre del 1994, corrispondente ad esattamente tre decadi dalla data di ieri, in cui l’originale aereo con numero di serie 01 BLUE decollato dallo stabilimento di Hostomel dimostrò di avere dei problemi alla complessa trasmissione meccanica dei suoi motori, costringendo i tecnici a metterlo a terra per una completa revisione. Ci sarebbero voluti perciò due mesi, fino al 10 febbraio, perché decollasse di nuovo, andando incontro a quello che sarebbe stato il capitolo più nero della sua storia…

Mangiando cactus la capra sopravvive. Se fai lo stesso, i risultati possono variare

Con un ultimo sospiro, chiudi il cofano del tua Ford 150 volgendo lo sguardo al cielo. Si scorge ancora in flebili volute il fumo, fuoriuscito dal motore nel momento in cui ha capito che non c’era più niente da fare. Il masso che ha colpito il radiatore, deve averlo fatto ormai da qualche tempo, causando il surriscaldamento e conseguente distruzione delle guarnizioni. Tutta l’acqua è defluita via lungo il percorso e ad ogni modo, come potresti fare a trasportarla? Con aria sconsolata ti guardi attorno. Una distesa per lo più marrone di terra e sabbia, con qualche rado filo d’erba nei pertugi tra un declivio e l’altro. Il telefono non ha alcun tipo di ricezione. Hai già tentato tutto, tranne l’ultima cosa da fare: camminare. Secondo i tuoi calcoli, ci sono circa 40 Km tra te e l’insediamento più vicino. Percorribili in tre o quattro giorni, SE tutto va bene. Ma non hai nulla da bere, né cibo. Non hai attrezzi o recipienti. Che fare? Al primo calar del Sole, fai finalmente mente locale sulla situazione; a voler usare un eufemismo, non è detto le cose si risolvano per il meglio. Ti risvegli sotto un albero di Yucca, meditando d’iniziare a bere la tua urina. Poi scorgi qualche cosa all’orizzonte: una piccola macchia di ferocactus a forma di barile. Possibile… Salvezza? C’è già una pietra affilata nella tua mano, mentre in testa aleggiano le immagini di una fantastica visione, che ti sembra di aver sognato al volgere della mattina. O forse si tratta dell’ultimo video che hai guardato con il cellulare? La capra dalle grandi corna, tipico abitante del deserto di queste parti, che colpisce ripetutamente con il palco una di queste piante. La distrugge, demolisce, infilza il globulo carnoso. E dunque sugge il sacro nettare all’interno, traendone la vita. Non vedi alcun tipo di ragione per cui tu non debba fare lo stesso. Con un colpo netto, decapiti la pianta e scruti sotto il margine delle affilate spine, splendore barbagliante, inusitato…

C’è un luogo comune in associazione con le piante succulente dei deserti nordamericani, perpetuato almeno in parte grazie al cinema di genere western e i programmi di sopravvivenza in Tv: che sotto quella scorza coriacea, l’acqua si nasconda in forma liquida aspettando solo di essere bevuta. Ed in effetti in caso d’emergenza è cosa nota che i nativi messicani delle tribù Seri fossero soliti riconoscere tre tipi di tali piante: i torreggianti quanto incommestibili fusti plissettati del saguaro (Carnegiea gigantea) tanto coriacei quanto incommestibili al palato umano; il siml caacöl ovvero “barile che uccide” (Ferocactus emoryi) la cui polpa poteva causare vomito, tremori e paralisi temporanea; ed infine il siml áa, il cactus a barile con le spine uncinate (F. wislizeni) l’unico che poteva essere impiegato per idratarsi in situazioni d’emergenza. Giacché pur essendo composti d’acqua al 70%, una porzione comparabile a quella del corpo umano, letteralmente alcun parte di tale fluido in queste piante è in forma liquida e pronta da bere. Bensì risultando incorporato, in modo letteralmente inscindibile, all’interno della carne tenera all’interno, egualmente ricca di sostanze come acidi, ossalato di calcio, fenoli tossici per l’organismo umano. O quanto meno poco familiari ad esso, al punto da poter causare una reazione sconveniente che potrà soltanto contribuire a disidratarlo ancora…