L’inizio dell’epoca contemporanea segna un cambiamento fondamentale nel tragitto della storia umana poiché per la prima volta, la di fuori di pochi casi isolati e semi-mitologici, diventava possibile per l’opera di un singolo ingegnere dare un contributo significativo alla risoluzione di un conflitto su larga scala. Non più accurate considerazioni strategiche o l’impiego di stratagemmi, dunque, iniziavano a risolvere il problema di una battaglia, bensì le prestazioni tecniche di sistemi d’armi più evoluti o efficaci di quelli disponibili alla controparte. Come quando il costruttore John L. Porter, consulente delle forze della Marina Confederata, successivamente alla conquista del cantiere di Gosport a Portsmouth, Virginia nel 1861, rispose alla chiamata del segretario Stephen Mallory, confermando che si, sarebbe stato possibile sostituire il ponte rovinato della fregata vapore USS Merrimack con una corazza di metallo in grado di estendersi fino alla linea di galleggiamento. Con aperture distanziate su ambo i fianchi, costellate di un totale di 12 potenti bocche da fuoco. Verso la creazione di una micidiale piattaforma bellica, ribattezzata CSS Virginia in grado di resistere ad un contrattacco concentrato, per violare qualsivoglia blocco posto in essere dalle formidabili navi dell’Unione. Ben poco avrebbe contato, a quel punto, l’inferiorità numerica, cosa che ben presto apparve chiaro al Comando di Stato Maggiore dei nordisti, così da agevolare il via libera ad un progetto concettualmente simile, ma che nessuno avrebbe mai potuto definire speculare. Da ciò prese i natali, sotto la guida del rinomato progettista di locomotive, John Ericsson, una delle macchine da guerra maggiormente insolite del XIX secolo, la bizzarra ma efficace USS Monitor, il cui successo percepito in una singola, importante battaglia avrebbe avuto effetti duraturi sul prosieguo del conflitto decisivo alla definizione di che cosa fossero, effettivamente, gli Stati Uniti del Nuovo Mondo. Ecco dunque il primo esempio di vascello da guerra semi-sommergibile, dotato di torretta con due soli cannoni a canna liscia Dahlgren da 11 pollici rotanti a 360 gradi, grazie all’uso dello stesso vapore situato nelle sue sale caldaia. Le cui spesse rivettature, visibili al nemico soltanto in corrispondenza di tale sovrastruttura, si sarebbero dimostrate capaci di contrastare la potenza niente affatto trascurabile della Virginia, in un confronto inconcludente di diverse ore, che tuttavia servì allo scopo dimostrando la vulnerabilità di quest’ultima ed avrebbe successivamente catturato l’immaginazione di mezzo mondo.

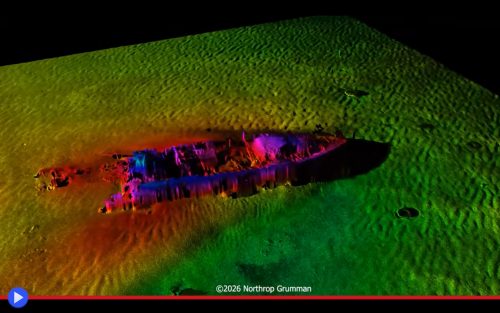

Naufragata quindi molto dopo l’ingaggio ricercato ad Hampton Roads, causa l’incapacità di fronteggiare una burrasca incontrata a largo della Carolina del Nord nel 31 dicembre del 1862, la nave che aveva generato la concezione di un’intera nuova classe di corazzate scomparve improvvisamente dalle pagine della storia. Finché oltre un secolo dopo, un team interdisciplinare di scienziati della Duke University non riuscì a scovare il suo relitto a 73 metri di profondità, aprendo la via alla costituzione del primo santuario marino creato per una risorsa culturale piuttosto che naturale. E numerosi rilevamenti, cui fece seguito il recupero di alcuni componenti della nave. Ma mai, prima di adesso, l’ottenimento di uno schema tridimensionale sullo stato delle cose in essere, più dettagliato di quello recentemente prodotto dall’archeologo Tane Casserley grazie all’impiego di una radicale nuova tecnologia…

L’antico lancio delle frecce nel vaso cinese, duello d’eleganza tra coppe di vino

L’anno era il dodicesimo del regno del duca di Zhao, corrispondente al remoto 530 a.C. Al termine di un banchetto calibrato per celare gli antichi rancori, i rappresentanti della giovane alleanza si concessero qualche minuto di meditazione prima di affrontare il vero tema della giornata. I servitori dalle tuniche semplici si muovevano in silenzio tra piccoli boschetti di bambù e salici, specchi lacustri e ornati padiglioni con tetti lievemente curvi. Mentre i piatti che avevano contenuto cereali, carne di maiale, di montone speziato e schiere di carpe preparate al vapore iniziavano lentamente a sparire, il desiderio dei presenti di bere vino di miglio veniva largamente assecondato, mediante la copiosa aggiunta di ulteriori caraffe e boccali di pregevole fattura. Al culmine del pomeriggio assolato, il Duca Jing di Qi si piegò lievemente in avanti, alzando la mano destra per richiamare l’attenzione dei suoi illustri ospiti prima di pronunciare le parole di rito: “Ho recentemente acquisito durante uno scambio di beni nella città di Linzi una serie di frecce di bassa qualità e rozzi vasi dipinti. Sarei grato al mio amico se in questo frangente, egli mi permettesse d’intrattenerlo.” Volgendo la testa dal copricapo complesso e sollevando le spalle coperte dalla veste di seta, lanciando un sorriso di circostanza costui rispose: “Avendo già ricevuto il pregiato vino e gradite vivande, non posso accettare di arrecare ulteriore disturbo al padrone di casa per il mio divertimento.” La risposta fu netta, quanto chiaramente attesa: “Oh, non sono molto abile, chiedo di essere dispensato.” Mentre l’attendente preposto entrava nel giardino murato portando i sopracitati oggetti, tra cui spiccava la coppia di recipienti dal lungo collo in ceramica, magnificamente dipinti con immagini degli Immortali taoisti, il Duca si affrettò ad insistere: “Mio caro, umilmente ripeto di come l’occasione sia un passatempo rustico a mala pena degna d’intrattenervi. Fermamente rinnovo il mio invito.” Al che il più elevato rappresentante del regno di Zhao, Zhongxing inchinandosi vistosamente, affermò ancora di non essere all’altezza. La ripetitiva conversazione fu portata a termine per ben tre volte, finché quest’ultimo finalmente disse: “E sia, dunque. Ma se il vino fosse abbondante come il fiume Huai e la carne ammucchiata in alto come un’isola del Fiume delle Perle, se il nostro sovrano centrasse il bersaglio in questo frangente, egli sarebbe certamente una degna guida tra i signori feudali di quest’epoca in guerra.” Difficile, a distanza di oltre 25 secoli, comprendere quanta ironia ci fosse in tale drammatica affermazione.

Una cosa, tuttavia, è innegabile: il semplice gioco del Touhu (投壶 – Letteralmente “Lancio nella giara”) sarebbe stato destinato a persistere ben oltre la durata della fragile tregua tra Qi e Zhao, attraversando senza modifiche particolarmente sostanziali una quantità spropositata di generazioni. Ciò in forza del suo profondo significato filosofico, ma anche e soprattutto una capacità di coinvolgere pressoché immediatamente partecipanti e spettatori, egualmente interessati alla ripetizione di un gesto che in linea di principio poteva sembrare alla portata di chiunque. Ma richiedeva in realtà un’accurata coordinazione di mente e braccio, nonché la predisposizione a calibrare attentamente l’enfasi ed il giusto dosaggio di forza…

Apocalittico è il tramonto nella grande sala: luce, spazio ed esperienza nelle opere di Olafur Eliasson

In una delle sue numerose interviste, l’autore narra della sua trepidazione prima dell’attesa apertura dell’opera senza precedenti The Weather Project. L’anno era il 2003 ed il luogo, la Sala Turbine del Tate Modern di Londra, ex centrale elettrica trasformata soltanto tre anni prima nel più vasto museo di arte contemporanea al mondo. Vera e propria cattedrale oscura, lunga oltre i due terzi 200 dei metri occupati dal vecchio edificio di mattoni, dove per la prima volta e grazie il suo intervento, di lì a poco sarebbe giunta l’alba. Di un tipo totalmente artificiale, s’intende. Ecco allora duecento lampade monocromatiche, di una tonalità tendente al giallo arancio, disposte a semicerchio col segmento superiore corrispondente al soffitto dell’altezza di 35 metri. Ricoperto, per tale occasione, da un sofisticato specchio di alluminio dalla superficie di 4.000 metri quadri, capace di raddoppiare quello spazio e al tempo stesso la lucente geometria installata nel suo cavernoso interno. Ma non prima che una serie di umidificatori lo colmassero di una lieve nebbia creata grazie un misto di zucchero ed acqua, così da incrementare un senso persistente di smarrimento. “In quel momento, invidiai i pittori che potevano tenere i propri quadri appesi in casa per settimane o anni, prima di trovarsi ad appenderli ad un museo. Era per lui del tutto impossibile sapere come il pubblico avrebbe reagito a The Weather Project. Uno stato d’animo del tutto comprensibile, persino in un artista con dieci anni di esperienza dal primo pezzo in grado di concedergli fama internazionale, la cascata artificiale generatrice di arcobaleni, Beauty (1993).

Lui che della creazione di situazioni surreali ed esperienze memorabili in spazi definiti aveva fatto il punto cardine del suo progetto, uno strumento per articolare e rendere palese una visione del tutto coerente della vita umana e il nostro posto nell’inconoscibile vastità dell’Universo. Tramite l’impiego, attentamente calibrato, di quel mondo naturale che culturalmente siamo inclini a custodire, pur dimenticandoci fin troppo spesso della sua notevole fragilità latente. Così volendo disegnare un asse logico tra quel momento ed oggi, ritroviamo Olafur Eliasson alla fine di settembre 2025 a colloquio con Papa Leone XIV, avendogli portato un blocco di ghiaccio proveniente dal fiordo groenlandese di Nuup Kangerlua, destinato a sciogliersi dopo 20.000 anni nel clima del temperato inverno europeo. Gesto facente parte della serie The Ice Watch, realizzata in collaborazione col geologo Minik Rosing a partire dal 2014, forse la più conforme nella sua vasta produzione al concetto accademico di Land Art, sebbene consistente nel trasferimento artificiale e del tutto logistico delle terre congelate in contesti concettualmente più familiari. Come le strade di Copenaghen (2014) o una piazza di Parigi (2015). Nella speranza oggettivamente coerente e così fondamentale nelle condizioni odierne ed il futuro prossimo del nostro mondo, di riuscire a sensibilizzare l’opinione condivisa nei confronti di qualcosa che istintivamente siamo inclini a riconoscere come del tutto familiare: la lancetta che imperterrita continua ad avanzare, verso il rintocco finale dell’ora della nostra collettiva condanna finale…

Hermeus al decollo: prosegue il perfezionamento dell’argenteo bolide destinato a superare il Blackbird

La freccia argentea sulla pista si prepara chiaramente al decollo. Bombato e rivettato, grande come un F-16 ma privo di verniciatura come i velivoli dell’era eroica dell’aviazione, vira in senso parallelo all’orientamento della pista, premettendo ai pochi spettatori di notare l’evidente anomalia delle sue forme. In primo luogo, per il grande foro aperto in corrispondenza del muso, lì dove ci si aspetterebbe la punta aerodinamica necessaria a “perforare” i gas dell’atmosfera. E secondariamente, qualcosa di bizzarro quanto stranamente prevedibile nei tempi odierni: la totale assenza di una cabina di pilotaggio. Questo Quarterhorse 2.1 (nei fatti, una seconda versione) è in effetti uno dei droni automatici più grandi mai costruiti. E molto probabilmente, quello in grado di percorrere un migliaio di chilometri nel tempo più breve.

Muoversi rapidamente è il singolo criterio dominante dell’industria tecnologica in ogni sua plurima declinazione, ora più che mai, particolarmente nella fase terminale di quella che continua ancora oggi ad essere chiamata Epoca Contemporanea. Se c’è un ambito nel quale tuttavia saltare i singoli passaggi, tagliare gli angoli e cercare di ottenere soddisfazione anticipata tende ad avere un costo difficilmente misurabile, questa è l’applicazione dei principi aerodinamici, meccanici e costruttivi all’ottenimento di un mezzo volante. L’aviazione è quella branca dei trasporti, ormai essa stessa vecchia di oltre un secolo, in cui il Boeing 737 risalente agli anni ’70 viene ancora utilizzato per la sua capacità di atterrare sulle piste in ghiaia. In cui alcuni dei mezzi militari incaricati di combattere le guerre odierne impiegano sistemi e avionica risalenti ai tempi della guerra fredda. E il record di velocità assoluto costituisce l’appannaggio di un velivolo talmente avveniristico, così distintivo e irripetibile, da essere rimasto imbattuto per un periodo di 50 anni. Questo perché progettare, calibrare, mettere alla prova nuovi concetti o approcci funzionali tende a richiedere non soltanto lunghi anni, ma investimenti misurabili in centinaia o più di milioni di dollari, tanto da risultare proibitivi persino per immense multinazionali o l’erario senza fondo d’intere nazioni. E cose come i 3.529 Km/h raggiunti dall’SR-71 Blackbird della Lockheed sopra la Beale Air Force Base in California, così come l’allunaggio del progetto Apollo, risultano conseguenze dirette di quel particolare clima geo-politico, momento storico e percepita rivalità politica tra superpotenze. Con l’arrivo del nuovo millennio e la corrente proliferazione delle startup, aziende agili concepite attorno a figure chiave e concetti molto spesso rivoluzionari, appare strategicamente percorribile un tragitto alternativo. A patto che una quantità di energia economica successivamente significativa finisca per essere investita nelle suddette idee. Così come sembra essere avvenuto a partire dai primi 60 milioni raccolti a partire dal 2021, e i circa 200 allo stato attuale, da vari investitori inclusa l’Aviazione Militare statunitense dalla Hermeus di Atlanta, fondata da quattro ingegneri aerospaziali provenienti da alte cariche di rinomate aziende: A.J. Piplica e Skyler Shuford dalla Generation Orbit, Glenn Case dalla NASA, Mike Smayda dalla Space X. Una squadra d’eccezione chiaramente pronta a superare i crismi di quel mondo ormai da tempo resistente ai cambiamenti di paradigmi…